澳門媽閣廟為澳門最著名的名勝古跡之一,初建于明弘治元年 (1488年),距今已有五百多年的歷史。媽閣廟原稱媽祖閣,俗稱天后廟,位于澳門的西南方,枕山臨海,倚崖而建,周圍古木參天,風光綺麗。主要建筑有大殿、弘仁殿、觀音閣等殿堂。廟內主要供奉道教女仙媽祖,又稱"天后娘娘"、"天妃娘娘",人稱能預言吉兇,常于海上幫助商人和漁人化險為夷,消災解難,于是福建人與當地人商議在現址立廟祀奉。

2005年7月15日,在南非德班市舉行的第29屆世界遺產委員會會議上,包括媽閣廟前地在內的澳門歷史城區被列入《世界遺產名錄》。媽閣廟,早期稱"娘媽廟"、"天妃廟"或"海覺寺";后定名為"媽祖閣",華人俗稱媽閣廟。

大門

媽閣廟內有"神山第一"殿、正覺禪林、弘仁殿、觀音閣等4棟主建筑,分別建于不同時期。其中,弘仁殿規模最小,是一座3平方米的石殿,相傳建于明弘治元年(1488年);正覺禪林規模最大,創建于清道光八年(1828年);"神山第一"殿是當時官方與商戶合資創建于明萬歷三十三年(1605年)。上述三殿均供奉天后媽祖,觀音閣則供奉觀音菩薩。

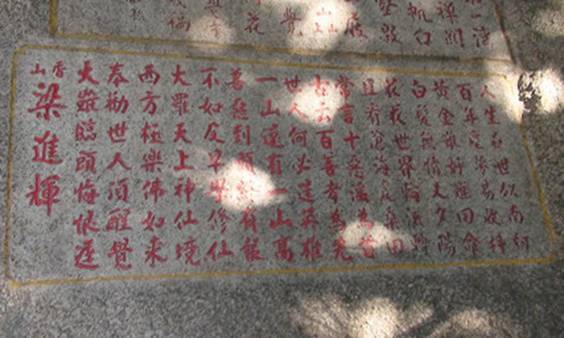

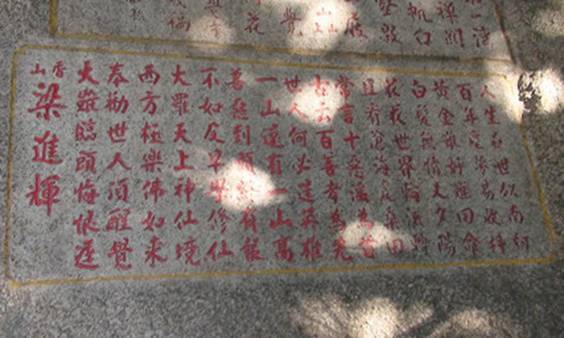

媽閣廟的大門為一牌樓式花崗石建筑,寬4.5米,只開有一個門洞,門楣上有"媽祖閣"3個金字,兩側書有對聯:"德周化宇,澤潤生民"。門楣頂部為飛檐狀屋脊,華麗美觀。廟門口有一對石獅,雕工精美,栩栩如生,是300年前清人的杰作。院內一塊名為"洋石船"的巨石上,刻有一艘古代的海船,船的桅桿上掛著一面寫有"利涉大川"的幡旗。據考,是記載400多年前一位福建商人,乘船來澳門途中遇到風浪,幸得媽祖相救、轉危為安的故事。廟后的石壁上,有多不勝數的摩崖石刻,是歷代政要名流和文人騷客的手書。在各具特色的建筑物之間,有石階和曲徑相通,四周蒼郁的古樹,錯雜的花木,縱橫的巖石,把園林的幽雅和古廟的莊嚴巧妙地結合在一起,顯得古樸典雅,雄偉壯觀,極富民族特色。

媽閣廟

媽閣廟還是一座有著傳奇色彩的廟宇。在上世紀80年代,媽閣廟發生了一場大火,澳門居民一說起這件事,仍記憶猶新。那天,廟內的"正覺禪林"深夜大火,整個殿宇被燒塌,而在神龕中央的媽祖神像,僅被煙火熏黑,塌下的橫梁掉在神像的跟前,神像絲毫無損。

澳門媽祖閣是澳門最早的道教廟宇之一,為福建商人所建,稱為"阿媽閣"。據說,1553年葡萄牙人在廟宇前的古碼頭泊船上岸,向當地的福建人打聽這是什么地方,福建人誤以為問的是廟宇的名字,說是阿媽閣。此后,葡萄牙人就用福建方言"媽閣"的諧音"馬交"來稱呼澳門,叫做"馬交港"。已有逾500年歷史的媽閣廟,是澳門三大古剎(媽閣廟、觀音堂、蓮峰廟)中歷史最悠久的。

媽閣廟

正覺禪林

媽閣廟原稱媽祖閣,俗稱天后廟。整座廟宇包括石殿、大殿、弘仁殿和觀音閣4座主要建筑。1874年、1875年,媽閣廟先后兩次遭受火災,由居民集資,于1875年開始重修,至1877年落成,形成今天的樣子。每年春節和農歷3月23日娘媽誕,媽閣廟香火至為鼎盛。除夕午夜開始,不少善男信女都會前來拜神祈福。

媽閣廟之建筑物建于不同時期,整座媽閣廟至清道光八年(1828年)才初具規模。弘仁殿創建于明弘治元年(1488年),現存門楣石刻"弘仁殿"三字,旁邊之題款則為清道光八年(1828年)。該殿是一座小型石殿,供奉天后。廟內有實物可考,而歷史最長的是"神山第一"殿。該殿供奉天后,由當時官方與商戶合資籌建于1605 年(明萬歷三十三年),至1629 年(明崇禎二年)又再重修,其門口石橫梁至今仍存初建時的石刻;媽閣廟因而是澳門現存廟宇中有明確實物可考的最古老的廟宇,也是澳門文物中原建筑物保存至今時間最長的。

觀音閣的建筑年代無從稽考,閣內現存一塊清道光八年(1828年)重修的木匾,則觀音閣應建于此前。閣內供奉觀音。

正覺禪林也是建于清道光八年(1828年),供奉天后。此殿在1988年2 月8 日曾發生火警,后由文化局按原貌重修,至翌年2月完成。

媽閣廟、普濟禪院、蓮峰廟并稱為澳門三大禪院。而媽閣廟為三大禪院之首,是澳門著名的東方式廟宇之一。媽閣廟原稱媽祖閣,又名正覺禪林、海覺寺、媽祖廟、天后廟,位于澳門半島南端媽祖山下,始建于明朝弘治元年(1488年),至今已有500多年歷史。是為紀念被信眾尊奉為海上保護女神的天后娘娘而建。

"媽祖"在福建話里是"母親"的意思。"媽祖"姓林名默,宋朝福建莆田人,自幼聰穎,得老道秘傳法術,能通神,經常在海上搭救遇難船只,"升天"后仍屢次在海上顯靈,救助遇難的人。人們感其恩德,尊為護航海神,歷代王朝也多次封謚,明朝時晉封為"天后"。相傳400多年前明代時有一福建商人在澳門附近遭遇颶風,危在旦夕,幸得"顯靈海上消災解難"的天后娘娘解難相救。后來這位商人在神女顯圣處設廟紀念以謝神恩,被稱為"娘媽角"。

媽閣廟背山面海,沿崖而筑,周圍古木參天;廟門口有一對石獅,雕工精美,形態逼真,傳說是300年前清人的杰作;廟內花木錯落,巖石縱橫,景色清幽,由大殿、石殿、弘仁殿、觀音閣4座建筑物組成,它們之間用石階和曲徑相通,曲徑兩旁的巖石上有歷代名流政要或文人騷客題寫的摩崖石刻;院內有一塊名為"洋船石"的巨石,上刻一艘古代海船,船的桅桿上掛著一面寫有"利涉大川"的幡旗,是人們喜愛的"一帆風順"的圖景。廟內的碑石上刻有媽閣廟500周年紀念文字。

相傳四百多年前,葡萄牙人登陸澳門,在廟門前面的海灘上岸。詢問當地居民這里是什么地方,居民以為是問媽閣廟,故答"媽閣",葡萄牙人以其音譯而成"MACAU",遂為澳門的葡文名稱由來。媽閣廟平時香火不絕,每年農歷除夕和農歷三月二十三日"天后"神誕,香火更甚。四方香客云集于此上香拜祀、叩首祈福,并舉行豐富多彩的節目助興,這時媽閣廟上紫煙彌漫,一派祥和,這就是澳門八景之一的"媽閣紫煙"的景色。

"媽祖"不僅僅是善男信女們崇拜的"天后",而且形成了一種國際文化現象--"媽祖文化"。

石刻

大門

大門 媽閣廟

媽閣廟 媽閣廟

媽閣廟 正覺禪林

正覺禪林