民眾在澳門媽閣廟舉行祈福儀式,慶祝媽祖1055周年誕辰。

人物簡介:媽祖,原型為福建莆田林氏之女林默(960-987年)。北宋初年,林默作為海上守護神的形象出現,之后經過歷代加封成為“天妃”“天后”。“媽祖”一名為民間對林默的尊稱,是全球華人最有代表性的民間信仰之一。

唐安史之亂后,造成了藩鎮割據、邊疆不穩的局面,吐蕃趁機占據河西地區,中原通往中亞的陸上絲綢之路貿易受阻。由于動亂,北人南遷,經濟重心南移,南方的經濟發展起來,海上絲綢之路迅猛發展。五代十國時期,杭州已成為繁榮的都市,錢塘江、杭州灣“舟楫輻輳,望之不見其首尾”;東南沿海的閩國(現福建一帶),在“開閩三王”及其后代的領導下,大力建設福州甘棠港、泉州港,成為海上絲路的開拓者。

然而,隨著海上活動的日益頻繁,海難也頻繁發生,人們對于大海的畏懼也逐漸加深——除了要應對陰晴不定的海上風暴,更要時刻防范猖獗的海盜。此時,一個帶有神話色彩的女性形象出現,成為漁民、商賈的保護神。

這位女性便是媽祖,從北宋初年至今的千年里,她始終承擔著海上絲路保護神的使命,影響范圍遍及全球。

民間龍女

臺灣彰濱工業區的玻璃媽祖廟

媽祖是有真人原型的,其原型叫林默,是福建莆田湄洲島人。現在大多認為她生于宋太祖建隆元年(960年)農歷三月二十三。林姓在福建莆田地區是名門望族,據說林默是唐代望族九牧林氏的后裔。她的父親叫林惟愨(音同卻),曾任都巡檢,統兵駐防福建沿海地區。公元959年,年過四十的林惟愨,已有子嗣一男五女,但是他總是覺得一子單弱,就特別希望再得一男孩,以保證林家香火旺盛,因此朝夕焚香祈禱。某一天的夜晚,觀音顯靈,出現在林惟愨妻子王氏的夢中,給王氏一個藥丸,說服下藥丸,就如所愿。王氏醒來后,果然懷孕了。

可惜天不遂人愿,王氏懷胎十月,生下了一個“一聲不哭”的小姑娘。林惟愨見小女兒如此恬靜,就給她取名為“默”。林默一出生就不平凡:相傳,在她出生的那個傍晚,鄉親看見流星化為一道紅光從西北天空射來,照射著土地變紫,散發出祥光異香。林惟愨夫婦見狀,意識到這個女嬰并非等閑之輩,也就越發疼愛。

隨著年齡增長,林默更顯示出不凡之處。她8歲入私塾讀書,悉解文義;10歲左右,她就喜歡拜佛,每天晨晚,都會把供奉佛菩薩的香燭及供品擺好,叫母親一同禮佛誦經;她還洞曉天文氣象,熟習水性,時常在海邊觀測天象風云。

不過,真正令林默在福建莆田一帶出名的,是她“慈善大使”的身份。林默從小就決心終生以行善濟人為事業,矢志不嫁,連父母都無可奈何。她平素精研醫理,為人治病,教人防疫消災,還幫助鄉民收鬼、救災、除怪等,幾乎無所不能,所以史籍又記載她“為巫女,會巫術”。尤其讓漁民感激的,是她會預測天氣變化,事前告知可否出航,所以又傳說她能“預知休咎事”。

傳說林默16歲時,她的父親與兄長出海經商。一日,林默在家織布,突然閉目神游,腦中出現了海上狂風大作的畫面,很快她就花容慘變,手拿著梭,腳踏機軸,閉眼冥想,看到父兄遇上了大風浪。母親見她痛苦不堪,趕忙搖醒她。林默醒來時失手弄掉了梭,她見梭落地,大哭著說:“父親得救,哥哥死了!”不久就有鄉民來報,果然如此。

經過這次劫難,林默更加致力于保護漁民、船民,她經常駕船守在湄洲島與大陸之間海峽的礁石附近,幫助、指揮在這海域里遇難的漁舟、商船。有一天晚上,狂風大作,黑浪滔天,船只無法進港,情急之下,林默竟然將自己家的房屋點燃,讓熊熊大火為船只引航……

久而久之,林默的名聲從莆田傳遍了福建,人們都說在湄洲島上有一位“仙女”,有她的庇佑,出海的人就能時刻避風浪、保平安。因此,漁民、船民們又親切地稱她為“龍女”“神女”。

死后成仙

媽祖林默畫像

隨著林默的聲望越來越盛,關于她的傳說也越來越神,福建沿海到處流傳著她“治瘟疫”“降海怪”的故事。公元987年,在一次救援行動中,林默不幸遇難,年僅28歲。莆田鄉民悲慟不已,都不愿相信“龍女”罹難。于是,就有人說林默并非遭遇不幸,而是羽化成仙,繼續在“天上”保佑著海上的平安。

至今在福建各地,仍然傳誦這這樣的故事。987年九月初八,重陽節的前一天,林默突然對家人說:“我心好清凈,不愿居于凡塵世界。明天是重陽佳節,想去爬山登高,預先和你們告別。”家人皆以為她要登高遠眺。第二天早上,林默焚香誦經之后,告別父母和姐姐,一人直上湄峰最高處。這時,湄峰頂上濃云重重,鄉親們還聽到天上有音樂之聲,忽見林默白衣飄飄,羽化升天。不久后,有人看到林默穿紅衣飛馳在海上,到處救人,便更加相信她得道成仙的傳說。現在福建很多地方的老人還有穿紅褲的習俗,就是為了紀念她。

后來,在林默出生的地方,湄洲島的鄉民建造了廟堂,尊她為“通靈神女”,出海或者逢重要節日時都來祭祀她。1086年,在離湄洲島幾百里的寧海圣墩村(現福建莆田興化灣附近),夜間經常有光顯現。有漁民特意去看,只發現了一截枯枝有光焰,就拿回家了,但是第二天起來一看,這截枯枝竟然又回到了原處。相傳當晚林默給圣墩村的所有村民都托了一個同樣的夢,說:“我乃湄洲神女,那截枯枝就是憑據,你們應該在圣墩給我建廟,以便我保佑你們。”父老鄉親大為驚異,就給她建了個廟,從此無論是水旱還是疾病,或是消除海盜等等,有求必應。這個圣墩廟至今仍在,它是媽祖信仰由湄洲島傳到沿海的第一步,也是關鍵的一大步。海上來往的商船由此經常來廟里祈禱,信仰神女林默的人越發多了起來。

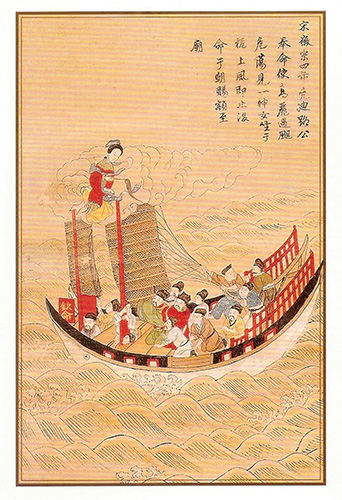

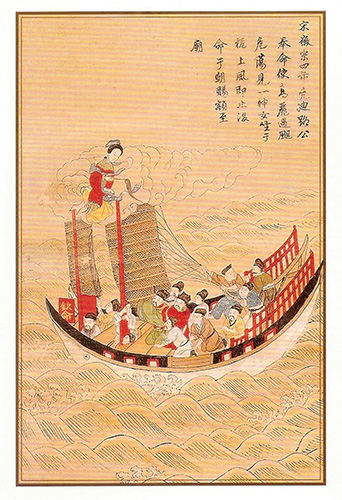

雖然林默在民間早已是大名鼎鼎的神女,但真正讓她成為官方神祇的是北宋宣和四年(1122年)奉命出使高麗的路允迪。據記載,路允迪等人在東海遭遇了風浪,一共8條船,傾覆7條,只有路允迪乘坐的船只,有女神在桅桿上,“為旋舞狀”,才躲過一劫。驚魂未定的路允迪就問同行的人,有個叫李振的福建小官就告訴他這是圣墩廟的神女。路允迪回去后奏陳此事,宋徽宗特賜莆田寧海圣墩廟廟額為“順濟”。這是官方對林默的第一次封授。

古代國家為了規范神仙的名號,并強調國家的正統權力,一般要以政府的名義封神,宋代尤其盛行。而宋代又將神靈分為男性神、女性神和道教仙真三個系統,女性神初封夫人,再封妃,后面再二字二字地加封,加到八字為止。林默最初被封為“順濟夫人”,紹興二十六年(1156年)被封為“靈惠夫人”,之后逐漸累加,甚至突破了八字上限到十字,于1256年,被南宋理宗封為“靈惠顯濟嘉應協正善慶妃”。

事實上,每一次的封授背后,都有林默的靈驗事跡。1167年,有股海盜作亂,且十分狡猾,官兵無法捕捉。但某天,這股海盜竟然迷迷糊糊地跑到圣墩廟前束手就擒。大家覺得這很神,南宋孝宗就加封林默為“靈惠昭應崇福夫人”。

華人的共同信仰

媽祖海上搭救路允迪圖

宋代之后,林默的影響力從福建沿海擴展至全國。元代政治中心在北方,經濟重心在南方,需要南糧北運。為了保障航道的暢通,政府更加重視海神的封授和祭祀。元世祖至元十五年(1278年),元朝廷封林默為“護國明著靈惠協正善慶顯濟天妃”,將其封號增至十二字,這是林默第一次被封為“天妃”。此后元朝的每次加封,幾乎都有“護國”二字,也表明政府重視其維護國家安全的職能。而“天妃”的廟宇也從閩粵一代擴展到了山東、天津、北京等北方地區。

到了明代,由于海禁,對林默的加封驟然減少。不過,當時福建大批民眾為了生計下南洋,林默神女的信仰也隨著商人和移民的足跡廣泛地在海外傳播。那時的人們親切地稱林默為“娘媽”(東南沿海人對女性的尊稱),后來逐漸演化為我們今天常稱的“媽祖”。關于“媽祖”這個廣泛的民間稱呼,還有個奇特的說法,清代著名學者趙翼曾說:“如果偶遇風浪危急,大喊‘媽祖’,則媽祖就會披發而來,立馬見效;若大喊‘天妃’,則天妃還得好好打扮一番,穿成天妃的樣兒才能來,這就耽誤事兒了。”

永樂七年,為保佑鄭和下西洋,明朝廷又封林默為“護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃”,在南京修 “弘仁普濟天妃之宮”。這是第一個國家意義上的天妃廟。

到了清代,因為經濟發展,政府重視,海上神女的信仰更是達到了空前的繁榮。1680年,為收復臺灣,康熙帝封林默為“護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃”;在收復臺灣后,又有“天后”之封。“天后”的封授使得神女林默到了與“天帝”比肩的地步。經過累次加封,到同治十一年(1873年),天后的封號竟然已到了62字。

林默作為海上女神的形象,是被層累地建構起來的。在官方褒封體系中,她由夫人變為妃再變為天妃,最后為天后,這是皇權社會的縮影,也是“母儀天下”的定位;在民間,則是由神女變為娘媽,最后變為媽祖,是一個親民的類似于母親形象的定位,兩個定位是相輔相成的。

明清至今,媽祖逐漸成為中國人的共同信仰之一。澳門就是“先有媽閣(媽祖廟),后有澳門”,據說當初葡萄牙侵略者不知道澳門的地名,就以當地的媽閣廟名來命名;香港的媽祖信仰也極盛,全島的媽祖廟就有50座,每天吸引著大批香客前來;臺灣更是各地都有天后宮,其中云林北港的朝天宮為世界三大天后宮之一。

如今,全世界已有媽祖廟近5000座,信奉者近2億人。這些媽祖廟位于中國、新加坡、馬來西亞、法國、美國和日本等,串聯起海上絲綢之路上的華人信仰。可以說,媽祖不僅僅是千年來中國人心中的海上保護神,更是將全球華人緊緊聯系在一起的文化符號。

本文源于互聯網或媽祖弟子編輯整理發布,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任,如有侵權,請聯系我們處理刪除!

民眾在澳門媽閣廟舉行祈福儀式,慶祝媽祖1055周年誕辰。

民眾在澳門媽閣廟舉行祈福儀式,慶祝媽祖1055周年誕辰。 臺灣彰濱工業區的玻璃媽祖廟

臺灣彰濱工業區的玻璃媽祖廟 媽祖林默畫像

媽祖林默畫像 媽祖海上搭救路允迪圖

媽祖海上搭救路允迪圖